まだ農閑期だった頃に、東京にいた時にツーリングで訪れた東北地方の行程を記憶の中でたどり返しながらGoogleマップで確認したりしていました。当時訪れた朝日連峰の「大鳥池」が気になり始め、いろいろ検索していたところ、大鳥池からさらに進んだ「以東岳」の新しい避難小屋が何となく魅力的に思われて、そちらを利用しての1泊2日の山行を春先から計画して下調べ準備をし、そして先週6月20・21日に行って来ました。

梅雨入り前の最後の好天だなと分かっていましたし、週末になれば山も小屋も混むだろう。6月の山は基本的に盛夏よりは人も少ないし、残雪あり、新緑も鮮やかで登山のベストシーズンかと思っています。アブとかの虫もまだですしね。熊の危険性が高いのは繁殖期である6月だという心配はあるのですが。。また盛夏になればりんどうの出荷やら次の小麦やにんにくの畑準備で忙しくなりますし、ちょうど田植えや新しいりんどう苗の定植が終わり、りんどうの芽かき作業や草取り、そして草刈りとか田の除草といった、延々と際限なく続いていますが、とはいえ比較的待ってもらえる作業時期であるいまこそ、農家には登山のチャンスであります。

朝4時半に家を出て、途中朝食や歯磨きなどをしながら9時半に登山口である泡滝ダム駐車場に到着し、靴の履き替えや荷物の最終梱包を終えて10時前に大鳥池に向け出発しました。

当地西和賀町からだと、秋田県横手市を経由して国道13号を南下し、ほどなく山形県入りしますが、山形最北の町真室川町から斜めに酒田・鶴岡方面へ進み、最上川沿いに西へ進んで、酒田市の手前で南下して朝日連峰へ至ります(山形に入ると市街地を通らないし、コンビニが頼りです。時間帯的にも。。)。

かつて30年前の時は東京からオフロードのバイクで関越道で新潟入りし、村上市の辺りから三面川を遡る朝日スーパー林道を走って、途中テントで1泊もしましたが、同じくこの泡滝ダム登山口にバイクを停めたのだろうと思います。そこは変わるはずはありません。が、全く記憶にはありませんでしたし、大鳥池までの3時間の登山も、全く憶えていませんでしたね。天気が悪くカッパを着てたことは覚えていますし、大鳥小屋(タキタロウ山荘)前で写真を撮った記録は残っております。

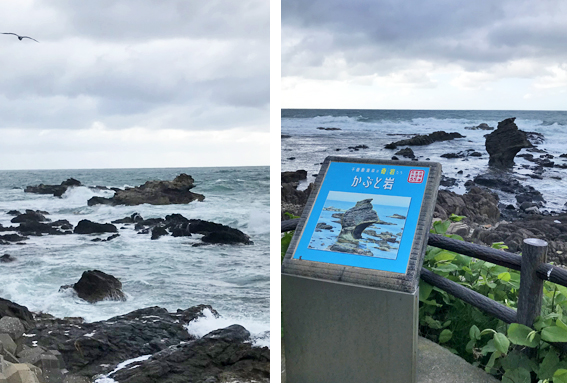

最初の写真のように大鳥池はとても美しく、岸辺からのぞくと小さい魚が泳いでいました。タキタロウの稚魚でしょうか。大鳥小屋に泊まって釣りをする客が多いという話でしたが、平日もあって行きは釣り人は見ませんでした。帰りに再び池まで降りて来た時にルアー竿を持った若いカップルと行き違いました。ここはどうやらルアー釣りがメインのようです。いずれ釣り目的でも登山口から3時間ですから、ちょっと釣りに、というわけにはいかなそうです。

午後2時頃、その池から以東岳を目指しましたが、これまた3時間、しかもかなりの急登で、しんどかったですね。今回、最近の傾向であるトレッキングポールを購入し、使用しました。2本組のもので、去年の月山登山でよく見かけ、気になっていたものです。30年前の登山をしていた頃はあまり使っている人はいなかったと思いますが、近年は半数以上の人が使っています。初めて使ってみて、やはり楽でした。大きな岩をよじ登って乗り越えていくような時は直接岩に手を付いて体を持ち上げるので、その時は邪魔になるわけですが、それは時間的にごく一部ですし、かなりの急な坂もポールで踏ん張れて、転ばぬ先の杖にもなり、使用して良かったと思いました。

登り始めが10時頃でしたし、結局夕方5時半の到着になってしまいました。2017年10月に新築されたとあり、とてもきれいで好感が持てる以東岳避難小屋です。屋根の形など、わが家に似てもいます。山小屋へ泊まるのも30年以上ぶりで、現在の事情はよくわかりませんが、確かどこも予約が必要で、宿泊費も食事があるものの1万円近くかかるのではと思います。なかなか手が届きませんし、それに比べて避難小屋はシュラフや食料・調理器具は必要ですが、自由だし、安価です。今年からは2,000円(去年までは1,500円だったようですが)の「協力費」を木箱に支払う形です。天気の良い日に思い立って山行を決める者にはありがたい存在です。

お一人、先客の利用者がいらっしゃいました。若いけれど山慣れた方で、30年ぶりの私にいろいろ教えてくださいました。飯豊・朝日連峰を好んで登られており、茨城のご自宅から何時間もかけて車で登山口に来るそうで、私の4時間半よりもずっと時間をかけていらしたようでした。小屋に電気はありませんし、その方のランタンを窓辺にぶら下げて、お話をしました。

翌日、以東岳山頂から大鳥池へ下山する途中に、昨晩大鳥池(タキタロウ山荘)へ宿泊されたという登山者から、以東岳小屋の明かりがキラキラしていて、満月(に近い月)と相まって美しかったよ、と聞きました。月の光が窓に反射しているのかと思ったそうで、いや宿泊者のランタンだと説明しました。

西の日本海の方面を見ています。小屋の窓からの夕日です。宿泊した方は、佐渡が見えたと言っていましたが、この時はよくわかりませんでした。山形と新潟の県境付近、山がとても深いです。この深さはとても魅力です。私の住む西和賀町も奥羽の深奥部で山が深いです。ただ景観上周囲が山に囲まれてある、というのではなく山塊の面積が広いことに魅力を私は感じます。

毎年この時期に、多くある避難小屋を利用して朝日連峰へ来ようと思いました。娘も山形市におりますし。そうなると、今回30年ぶりに、破れたりチャックが壊れかけていた50Lザックを新調しなければ、で、検索だけはして楽しんでいます。シュラフがかさばるので大きめのになりますね。安く買えそうなワークマンでも登山関連用品を探してみましょうか。。

飯豊連峰も良いですが、さすがにうちからは遠いんですよね。まず米沢まで出るのも大変で、山形大学では2年目に米沢市の工学部に住所を変えることを「渡米する」と言うそうです。飯豊山麓の小国町は西和賀町と気候も似ていて、同様に地理的に深いです。基督教独立学園も独特ですね(冬の寒天帰りに来訪し、ブログ記事でも取り上げました)。

翌日に以東岳へ登り、大鳥池へ下山しますが、行きと違う「オツボ峰」縦走コースで降りて行きました。以東岳から見る大鳥池は熊の毛皮のような形です。西の日本海方面を見た写真です。

昨年お盆過ぎに月山に登りましたが、稜線から、雪渓の向こうに美しい姿を見せてくれています。月山の方が以東岳よりも高そうですね。

花もいろいろ咲いていました。左のピンクのゆりは東北に固有の花のようです。その「ヒメサユリ」と、右はチングルマでしょうか。高山植物の季節ですね。

シャクナゲと、色素のない花ギンリョウソウです。シャクナゲは全国的でしょうかね。岩手の五葉山にも多く群生していました。ギンリョウソウというのは銀竜草と表記され、初めて見ましたが、まるで宇宙の植物といった印象ですね。ちゃんと花も咲いているようですが、残念ながら花の中までは覗き込みませんでした。

なんと、りんどうがありました。早生系のエゾリンドウになりますね。背は低いです。1対か2対ほど8月頃に紫の花を咲かせると思います。ハヤチネウスユキソウも咲いてきたようですし、梅雨の合間を見て早池峰山にも登りたいです。ここは登山口まで2時間、山行は往復で6時間ですので十分日帰りで歩けます。

農園ではりんどうの「芽かき」作業を進めつつ、田の除草機かけに汗しています。まもなく除草機は5回目をかけて終了し、あとは手取りで株ぎわのヒエとコナギを他の作業の合間に除草します。また、にんにくの収穫時期になっていて、ホワイト六片から掘っているのですが、今年は冬の出張中に杉の枝で詰まった水路から水が溢れ出してにんにくと南部小麦の畑が冠水していて、大半が消失してしまいました。かろうじて種にするりん片は確保できそうですが、今年はホワイト六片と八木が少量ずつで、個別に毎年ご注文いただいている方のみに供給させていただいて、サイトを使っての出荷はできそうにありません。とても残念ですが、来年、どうかまた宜しくお願いいたします。