4月1日、宮城県石巻市にある大川小学校の遺構を訪ねました。校舎が受けた津波の爪痕は凄まじく、衝撃を受けました。校庭の隅の方に卒業制作と書かれた壁が残されていました。銀河鉄道の絵や、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」の文字を見ると、また強くこみあげてくるものがあります。子どもたちはそれほど深い意味を込めて書いたわけではなかったかもしれませんが、津波の犠牲になった子どもたちがいたこの事実が存在する以上、いま生きて暮らす自分もまだ決して幸福を感じることはできない。そのような打ちのめされる感覚です。「裏山」もその通り眼前にあり、最終的に皆が目指した「三角地帯」もすぐそばです。校庭は静かでしたが、13年前にここで50分の間、激しい葛藤やせめぎあいが繰り広げられていて、そして命が失われていった現場でした。現場の空間に実際身を置いてみないと理解できないことは多くあります。写真で見る遺構の姿とリアルな目の前にある姿はやはり違いました。

学校は地区住民の避難先でもあったことから、発災後集まっていたのは小学生だけではなかったのですね。裏山に登り津波から逃げたいと話す教頭先生と、地区住民の代表と言うべき区長のそれに反対するやりとりがあったと記録にありました(ネットでの検索記事も含み)。本当にあの時の場面で、余震が続きしかも雪の舞う状況です。若くて登れる子どもを抱える学校の先生と、とても年寄りたちに山登りを強いることはできないと思う地元住民の立場の拮抗が想像されます。先生も、子どもたちだけでも裏山に避難にします、とは言えなかったのかと思います。「山へ逃げよう」と叫ぶ子どももいたのです。本当はそう言わなくてはいけなかったのでしょうが、津波はここまで来ない、というムードが全体にあったのですね。また子どもたちが山へ避難を始めれば、残る地元の年配者たちも不安と動揺を感じることは当然です。いろんな思惑が交錯する状況です。

どんな集落にもあり得る立場の違いの構図でしょうか。校庭に集まっていたのがもし小学生と先生だけであったなら、迷わずに裏山に避難していたと思います。でもいろんな人たちがいた。「多様性の尊重」などと言う言葉は吹き飛んでしまうような、命懸けだった状況と思います。自分の住む地区の区長や、また町長とかにこの《大川小学校の問い》を投げかけてみたいと強く感じました。でも、その実際にリアルな現場に遭遇しないと判断は出ないことと思います。

学校正面の入り口ロビーには花が飾られていました。暗くて見えにくかったですが、もしかしたら折り鶴の束だったかもしれません。

北上川の最上流域から、まさに河口への旅でもありました。

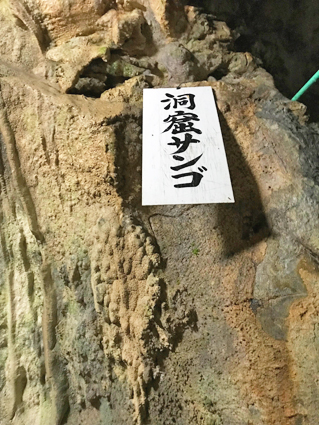

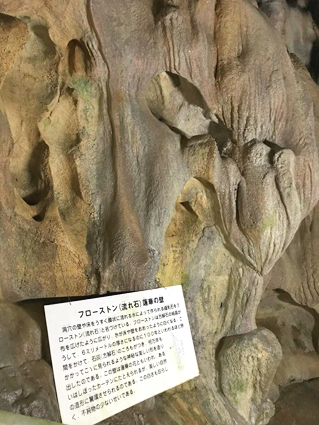

とはいえ、北上川沿いに下って来たのではなく、当日は大船渡へ向かい、そこを経由しての石巻への旅になりましたが、途中、大船渡で縄文人の住居跡であるとされる洞窟をGoogleマップで見つけたので、立ち寄ってみました。関谷洞窟住居跡という場所です。

奥の方まで行ってみよう、と思っていいた好奇心は、入り口に立ち入った時点でたちまちにして消失してしまいました。奥まで行けば100mくらいあるそうですが、絶対ムリ。この状況で携帯のライトだけで奥には進めません。第一、怖いです。道に迷って出て来れないかもしれないし、何者か、異なるものがいるかもしれません。もし5人くらいいて懐中電灯も持参していれば突入できたかもしれませんが。。写真の暗がりのところまですらも進入できませんでしたね。

次いで、石巻へ向かいました。この辺り、宮城県に至るまで無料の高速が整備されて、快適に走行できました。

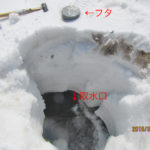

稲の種まきの時期が近づき、水稲育苗ハウスのビニールを掛ける作業をしています。左手首の骨折が原因で左手親指の伸展腱が切れてしまったその接合手術を受けて、まだ日が浅く、その接合箇所の再断裂の危険を医師から厳重に注意されています。ハウスのビニール張りをする前に、雪の重みで曲がってしまうため秋に外したハウスの下部の直管横パイプとジグザグ(ビニペット金具)を固定金具でパイプ本体に再装着し、次いで下から腰巻きビニール、前後の褄のビニール設置までを昨日、左手親指を気にしつつ行いました。翌日の本日4日、屋根とクルクルのビニールを張り、午前中でハウスの準備は完了しました。とはいえ、結構あちこちビリビリに裂けています。毎年強風は必ずありますから、ビニールもそう何年も持つものでもありません。前後や腰巻きなど強風を受けにくい部分もビニールが劣化してビニペットのジグザグがうまく装着できない(特に地際など)こともあり、毎年どこかのビニールを新調しているようなものです。来年はこの屋根ビニールが交換になります。午後は、たらの芽の出荷作業の後、破れた部分のビニールの補修を行いました。

取り外したパイプを装着するにも、そして次にビニールを掛け、装着したビニペット金具にジグザグ針金で固定していくにも、結構指の力を使います。せっかく手術でつなげた腱の断裂は嫌ですから、左手をかばいつつ、しかしやはり左手の指も使うんですよね。何度も腱は切れてないよね、と指を動かして確認しつつ、時間をしっかりかけて作業を遂行しました。屋根ビニール掛けはロープで引っ張る作業です。その後の黒テープでのビニール固定でも「結ぶ」と言う作業で指を使います。腱は切れていないだろうか心配でした。

少しでも手術後の回復の時間を設けるために、いまのうちに出かけるとか農作業外の用事があればそれを優先し、少しでも指を回復させて、農作業は後回しにしたい、まだ種蒔きまで時間はある。それが本音ですね。たらの芽作業に関しては、指への負担がなくて、こちらはとても助かっています。ギプスをした左手を使って電動テーブル鋸で穂木を駒木に切断する作業は苦戦しましたが、いまではすべて切断が終わり水槽に入っていて、芽吹きを待ち収穫をするのみです。ポケットマルシェで多くのご注文をいただいてありがたく思います。

雪解けまでもう秒読みの段階になっています。りんどうの畝が出現したら、とても忙しくなります。当面は稲の種まきを早く進めたいですね。当園は晩生系の品種が多く、早めの育苗開始が大事になります。培土を引き取りに行かなくてはなりません。そのタイミングで水漬けした籾の加温催芽を始め、ハトムネ催芽を行い種まきになります。