説明

さっぱり風味、秋田在来のにんにくです

深い雪の布団に土もにんにくも守られながら、奥羽の純粋な自然がじっくりと育ててくれています。

にんにくといえばアスパラと並び多肥栽培の代表的作目で、一般に大量の化学肥料が投入されて大玉を目指す農法が主流になりますが、当園ではあくまで有機質肥料のみで育てたにんにくにこだわりたく、そうしたお客さまのご希望に応えたいと思っています。化学肥料を使わないことと、自然な乾燥によって、キツさのないマイルドな味わいのにんにくになるようです。今後とも生き生きした旨味を出せるよう研鑽し努力してまいりたいと思います。

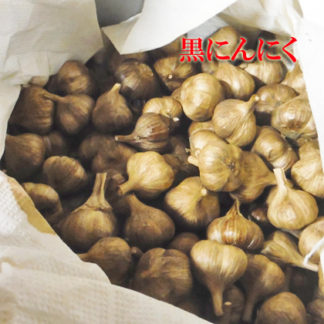

他の作目と比べてにんにくは農法により特に違いが顕著に出ると思っています。化学肥料を投入した大型の流通品と同じようなサイズにはなりませんが、小さめのボディにエッセンスがいっぱい凝縮されたさわやかな味覚を楽しんでいただければと思い生産を続けています。黒にんにくにお使いいただいても良い風味が活かせていると評価をいただいています。自作なさっている方も青果素材としてご利用いただければ幸いです。

毎年7月末までに配送ご希望の場合は、生(半生)にんにくでの出荷となります。なおお盆過ぎ8月20日頃からに通常の乾燥にんにくの出荷を始めますが、例年 9月10日〜10月10日頃の期間は秋の繁忙期につき、出荷を停止させていただいており、宜しくお願いいたします。

八木にんにく

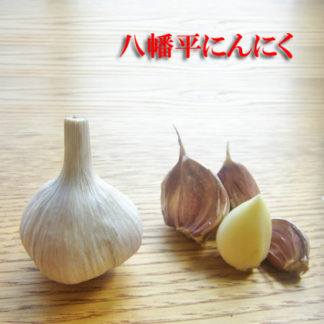

横手市増田町八木集落で伝承されて来た在来品種

横手市増田町八木集落で伝承されて来た在来品種

ふるさと八木地域での伝統的な軒下乾燥の様子

種球の取得が難しい希少品種で、当園の自家種のみで再生産しております。大きめのサイズは種用に確保しなくてはならず、現在は種球確保を優 先しつつ、次年度の全 体の出荷サイズ底上げのため、努力を続けています。Sサイズ品が主流なりますが、宜しくお願いいたします。ホワイト六片よりも休眠が深いため、貯蔵中の発根や発芽(緑色が出てくること)は起こりにくい方です。外観としてはホワイト六片よりもいびつな感じはあり、皮が裂けやすい傾向はあるかと思います。

種球の取得が難しい希少品種で、当園の自家種のみで再生産しております。大きめのサイズは種用に確保しなくてはならず、現在は種球確保を優 先しつつ、次年度の全 体の出荷サイズ底上げのため、努力を続けています。Sサイズ品が主流なりますが、宜しくお願いいたします。ホワイト六片よりも休眠が深いため、貯蔵中の発根や発芽(緑色が出てくること)は起こりにくい方です。外観としてはホワイト六片よりもいびつな感じはあり、皮が裂けやすい傾向はあるかと思います。

表皮の赤みが特に強いものを集めてみました。

上がホワイト六片、下が在来種「八木」です。在来品種の方が薄皮の赤みが強いですね。りん片を包む皮の色はもっと顕著で、ホワイトは黄色、八木は茶色になります。希少品種ですので、一度お試しいただき一般的なホワイト六片 との違いをお確かめになってみてください。

上がホワイト六片、下が在来種「八木」です。在来品種の方が薄皮の赤みが強いですね。りん片を包む皮の色はもっと顕著で、ホワイトは黄色、八木は茶色になります。希少品種ですので、一度お試しいただき一般的なホワイト六片 との違いをお確かめになってみてください。

メジャーな流通のない在来種は個体差のばらつきが大きかったりします。この八木もそうかもしれません。写真下は綺麗なものだけを集めていますが、不格好だったり、不完全な結球だったりというのも結構あり、増産を阻む一因になっています。

生育中の八木。原産地の秋田県では写真よりももっと若い5月頃に抜き取って生で食べるという食習慣があります。ただ、時々現地を通りかかった機会に探しても、このにんにくがスーパーや産直で並んでいることはまずありません。5月頃に行けばこの生状態を見かけることがあるのかもしれませんが。

生育中の八木。原産地の秋田県では写真よりももっと若い5月頃に抜き取って生で食べるという食習慣があります。ただ、時々現地を通りかかった機会に探しても、このにんにくがスーパーや産直で並んでいることはまずありません。5月頃に行けばこの生状態を見かけることがあるのかもしれませんが。

有機質をしっかり使用しています

田から転換してにんにく畑にした時です。春蒔きした緑肥エン麦が十分育った7月後半に、堆肥とともにすき込みしました。前年の田からの転換時です。また毎年は行えませんが、1作休んで春に緑肥の代わりに代かきし水張りすると良い土作りになります(このとき稲を作付けして田にすると秋のにんにく植え付けが間に合わず2作休むことになります)。

田から転換してにんにく畑にした時です。春蒔きした緑肥エン麦が十分育った7月後半に、堆肥とともにすき込みしました。前年の田からの転換時です。また毎年は行えませんが、1作休んで春に緑肥の代わりに代かきし水張りすると良い土作りになります(このとき稲を作付けして田にすると秋のにんにく植え付けが間に合わず2作休むことになります)。

よく「にんにくを作ると土を壊してしまう」という言い方がされます。多肥料設計と密植栽培が原因だと思います。それを避け、土に負荷のかからない栽培法で、永続的農業のスタイルを目指していきたいと考えます。当園では、連作にならないよう毎年小麦と輪作としています。小麦の刈り取り直後(7月下旬)に堆肥と米ぬか、および乾燥の鶏糞を撒いて耕うんし、40日後 に石灰(カキガラ石灰)を入れて最終の耕うんをします。9月20日頃より、まず休眠が浅く出芽の早いホワイト六片から植え付けを始め、稲刈りが終わった後の10月に入ってから休眠の深い八木と八幡平を植え付けます。最初の耕うんでは小麦栽培時の雑草や小麦の根株をすき込むようにし、草の力も地力増進に役立ってもらいます。特に米ぬかはかなり投入しており、乳酸菌補給に役立ってくれていると思っています。

多めの肥料分を要求するにんにく栽培では「自然栽培」は難しいと感じています。米ぬかや草の利用を効果的に取り入れつつ、チッソ量確保に鶏糞や牛糞堆肥を補給しています。

【使用資材・肥料】

鶏糞/豚糞/米ぬか/石灰(カキ殼・貝化石)

不思議なことに有機質だけで栽培したにんにくは、強烈な「にんにく臭さ」が少ないです。もちろん無臭ではなく、翌日ににおいが残らないとまではいきませんが、さっぱりした風味です。これは自然乾燥にもよるところが大きいと思います。

灯油を使わない自然な乾燥にこだわっています

にんにく栽培でいちばん難しいのが<乾燥作業>です。通常の市場出荷のものは石油を使って乾燥しています。均一で迅速な乾燥が求められ るからです。白さが綺麗で見た目重視の商品作りの目的もあります。当園は米や小麦と同様に自然乾燥をモットーにしています。直接ビニールハウス内に置いたのでは光線が強すぎ て良くありませ ん。写真のようにビニール屋根の上にシルバータフベルを掛けて柔らかな遮光をしています。出荷用は空中に吊るす形にしています。どんなに日差しが強い日でも外気より若干涼しい感じになっています。また小麦も同時乾燥中で、鳩除けに防風ネットで囲っています。

にんにく栽培でいちばん難しいのが<乾燥作業>です。通常の市場出荷のものは石油を使って乾燥しています。均一で迅速な乾燥が求められ るからです。白さが綺麗で見た目重視の商品作りの目的もあります。当園は米や小麦と同様に自然乾燥をモットーにしています。直接ビニールハウス内に置いたのでは光線が強すぎ て良くありませ ん。写真のようにビニール屋根の上にシルバータフベルを掛けて柔らかな遮光をしています。出荷用は空中に吊るす形にしています。どんなに日差しが強い日でも外気より若干涼しい感じになっています。また小麦も同時乾燥中で、鳩除けに防風ネットで囲っています。

にんにくは乾燥温が35度を超えると茶色の飴色に変色する部分が出てしまいます(「煮え」と呼んでいます)。そうならないよう、穏やかな気温でじっくり乾燥を心がけています。重さで3割減の時に乾燥を終了し、種子用を除き-2度設定(これで-1度)の冷蔵庫で貯蔵しています。

にんにく栽培の四季

レビュー

レビューはまだありません。